Символизм — международное художественное направление конца XIX – начала XX века (примерно 1880-е–1910-е). Его цель — не описывать мир непосредственно, а наводить на смысл через намёк, метафору и образ-символ. Символисты противопоставляли себя бытовому реализму и натурализму: они искали «вещь в себе», внутреннюю реальность, состояния души, «музыку» мира.

Ключевые идеи символизма

- Суггестивность (навеивание смысла): вместо прямого объяснения — атмосфера, полутона, паузы.

- Мифологизм и религиозные образы: новые сюжеты строятся на древних архетипах, библейских и античных мотивах.

- Синестезия: перекрестные ощущения (звук как цвет, цвет как запах).

- Музыкальность формы: ритм, повтор, рефрен важнее логического рассказа.

- Личное видение: символ — не «загадка с ответом в конце», а многозначный знак, который раскрывается в контексте эпохи и автора.

Истоки — романтизм, вагнерианство, философия Шопенгауэра и Ницше, интерес к мистике и эзотерике. Программным текстом часто называют манифест Жана Морэаса (1886).

Символизм в живописи

Когда появился символизм в живописи (хронология)

- 1860-е: складываются художественные и интеллектуальные предпосылки. В живописи важны поздние романтики (Гюстав Моро во Франции, нач. 1860-х), монументальные аллегории Пюви де Шаванна, ранний интерес к «видению» вместо быта.

- 1870-е: формируются «лаборатории» символистского образа — литографии и «чёрные альбомы» Одилона Редона, декоративные панно Пюви, мистические темы у Моро.

- 1880-е: собственно рождение движения. Литературный манифест Жана Морэаса (1886) слово «символизм» делает названием направления; painters вокруг журналов, салонов и групп (Les XX в Брюсселе, кружки в Париже) переносят принципы в живопись.

- 1890-е: расцвет. Бельгийцы (Фернан Кнопф), скандинавы (Эдвард Мунк), австрийцы (Густав Климт), швейцарец Фердинанд Ходлер, русские (Михаил Врубель, Виктор Борисов-Мусатов, Михаил Нестеров). Проводятся выставки «Салона Розы+Креста» (1892–1897), возникает Венский сецессион (1897).

- 1900-е: поздний символизм срастается с модерном/ар-нуво и постепенно переходит в экспрессионизм, неоромантизм, метафизическую живопись.

- К 1910-м: как отдельное течение сходит на нет, но его язык продолжает жить в модернизме XX века.

Главные предпосылки

- Поздний романтизм: интерес к внутреннему миру, мифу, ночным видениям, «высокой» аллегории вместо быта.

- Философия: Шопенгауэр (мир как представление, привилегия искусства), Ницше (миф, дионисийское), Бергсон (интуиция и длительность).

- Музыкально-поэтическая революция: Вагнер (лейтмотив как знак-символ, «синтез искусств»), поэты от Бодлера к Верлену, Малларме, Рембо (суггестивность, многозначность, синестезия).

- Кризис позитивизма: усталость от «факта» и научного описания реальности; мода на мистику, спиритизм, теософию — запрос на «внутренние миры».

- Реакция на реализм и импрессионизм: импрессионисты показали «как свет падает сейчас», символисты захотели ответить «что это значит» — от впечатления к идее.

Художественные источники в живописи

- Гюстав Моро — «иконописец» античных и библейских видений: Саломея, Орфей, сфинксы; вытесняет повествование сетью намёков и эмблем.

- Пюви де Шаванн — плоскостность, «вневременные» композиции-гимны, мягкая тональность; важен для монументальности символизма.

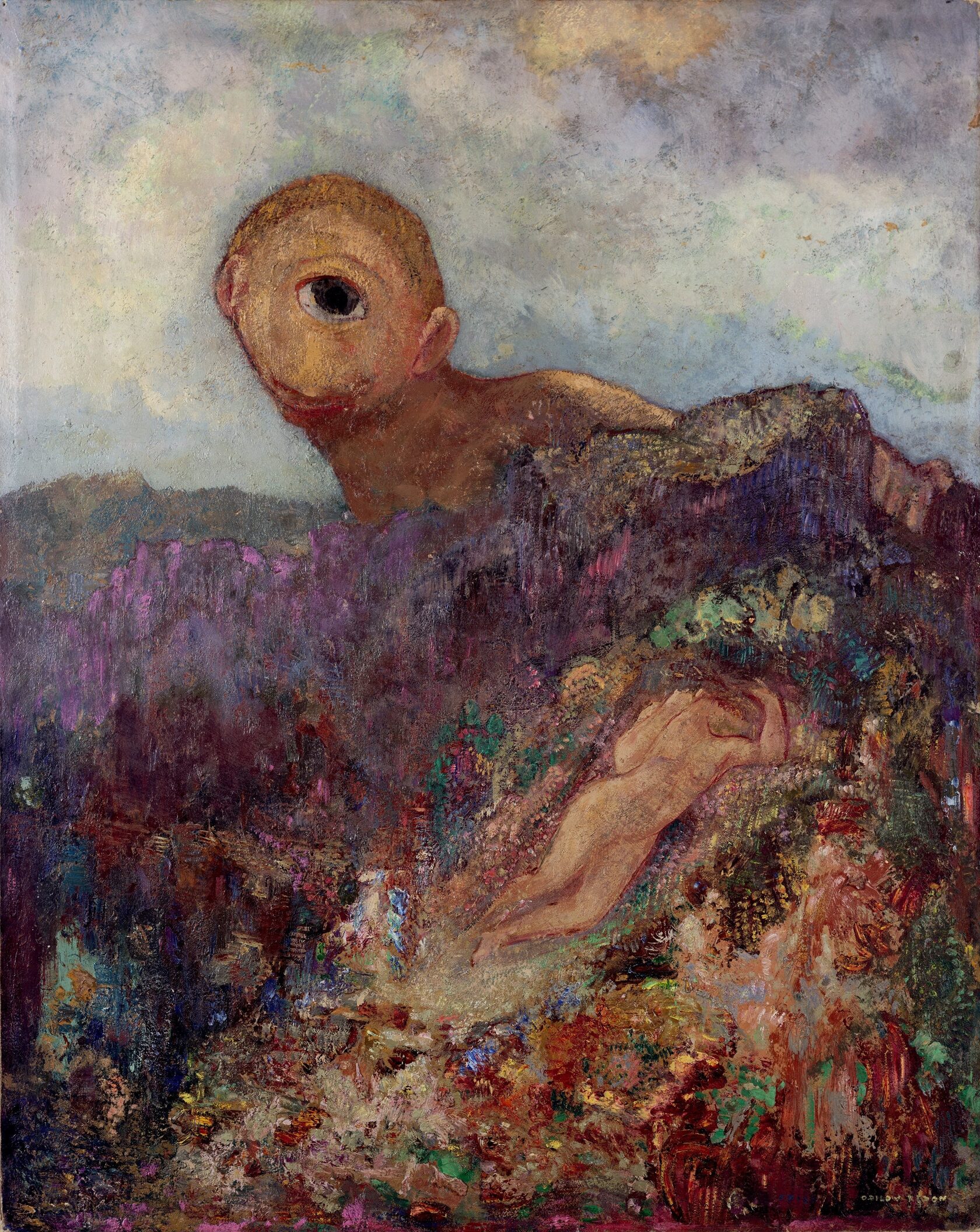

- Одилон Редон — графические «сновидения», фантастические существа, глаза-шары, гибриды; учит символистов работать с подсознательным образным рядом.

- Прерафаэлиты (Англия) — культ текста, средневековье, символические детали; по линии орнамента/литературности влияют на Европу и Россию.

- Японизм и декоративизм — плоскости, силуэты, орнаментальные контуры (через эстампы укиё-э) подталкивают к условности и знаку.

Социально-культурные факторы

- Ускоренная урбанизация и индустриализация: тоска по «утраченной целостности» порождает бегство в миф, потусторонность, сон.

- Новые площадки: журналы, альбомы литографий, плакат (печать делает «намеки» массовыми).

- Международные выставки и салоны: Брюссельские Les XX, Парижские салоны, сецессионы (Вена, Мюнхен), «Роза+Крест» — места обмена программами.

Что именно меняется в языке живописи

- От описания к наведению смысла: декоративные плоскости, орнаменты, эмблемы-детали, «тихая» палитра или золото/эмаль.

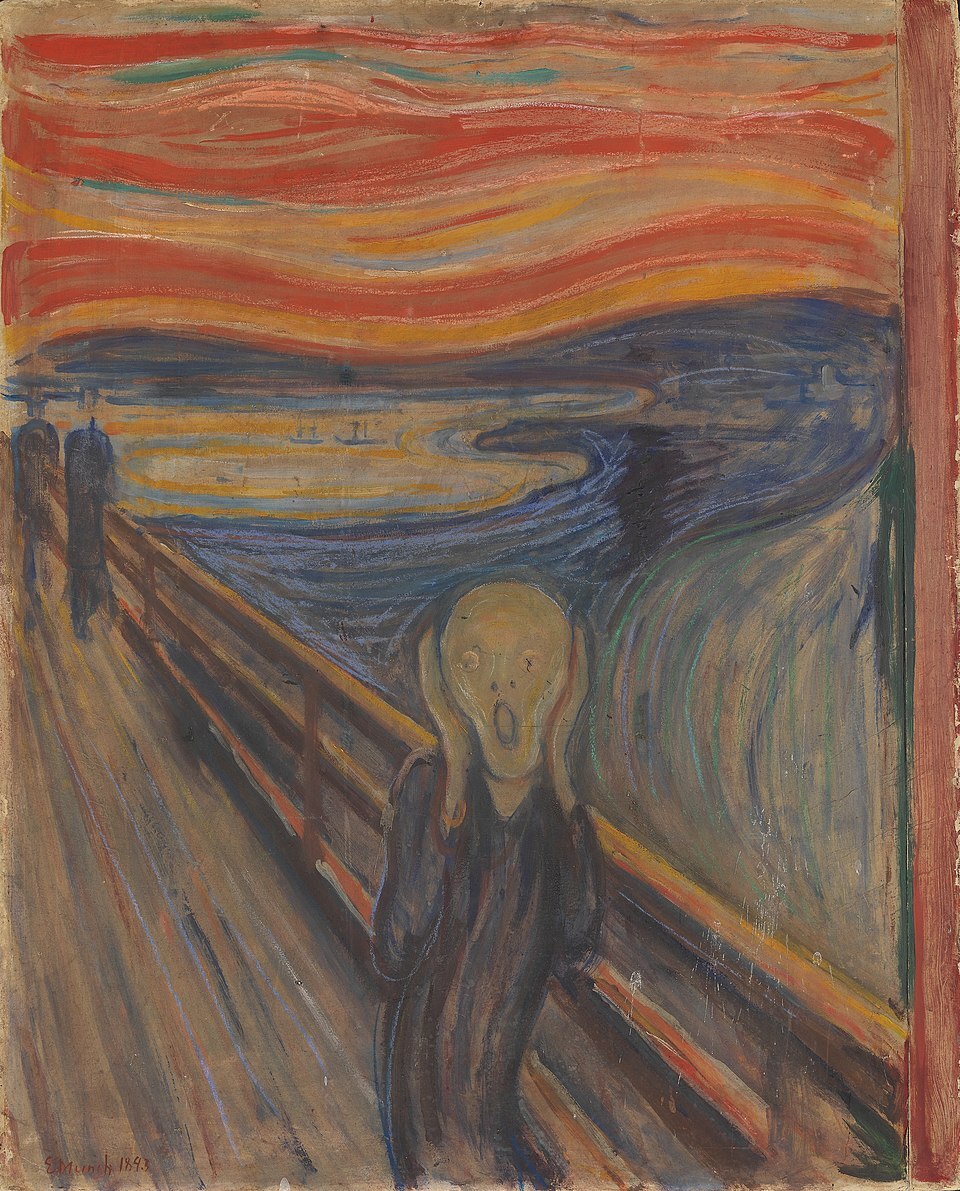

- Психологический пейзаж: природа как состояние (Мунк, Ходлер).

- Архетипические фигуры: Прекрасная Дама и femme fatale, ангел/демон, путник, сфинкс, Русалка, Демон (у Врубеля).

- Синтез искусств: живопись тянется к музыке (ритм, оркестровка цвета), к поэзии (рефрены мотивов), к декоративно-прикладному искусству (рамка, орнамент, мозаичность).

Примеры самых известных работ символизма в живописи

Густав Климт — «Поцелуй» (1907–1908)

Золото, плоскостной орнамент, эмблематическая пара на фоне «космического» узора — квинтэссенция венского символизма: любовь как священный ритуал.

Одилон Редон — «Циклоп» (ок. 1914)

Сонная фантазия о Полифеме и Галатее; мягкие, ирреальные цветовые туманы.

Гюстав Моро — «Саломея танцующая перед Иродом» (1876)

Ювелирная живопись, визионерская иконография femme fatale; восточные мотивы как язык намёка.

Михаил Врубель — «Демон (сидящий)» (1890)

Кристаллическая, «минеральная» форма и образ «вечного изгнанника» — русский символизм в предельной концентрации.

Фернан Кнопф — I lock my door upon myself (1891)

Образ замкнутой в себе Музы; холодные охры и синие — про недосягаемость идеала.

Эдвард Мунк — «Крик» (1893)

Психологический пейзаж как символ экзистенциального ужаса; мост между символизмом и экспрессионизмом.

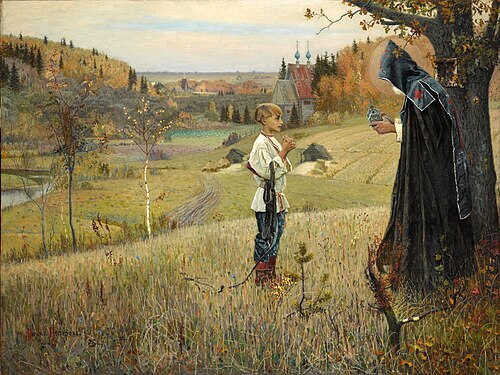

Михаил Нестеров — «Видение отроку Варфоломею» (1889–1890)

Тихая религиозная эпифания, где пейзаж — язык откровения.

Фердинанд Ходлер — «Ночь» (1889–1890)

Метафора подсознательного: спящие тела и «фигура-страх» в центре композиции.

Символизм в живописи оформился в 1880–1890-е на стыке позднего романтизма, философии «внутреннего мира» и разочарования в описательности реализма/импрессионизма. Его непосредственные живописные предтечи — Моро, Пюви, Редон; институционально направление набрало силу благодаря салонам и сецессиям. Символистский образ стал ответом эпохи на вопрос не «как выглядит мир», а что он значит.

Символизм в графике, книжной иллюстрации и прикладной графике

Именно в печатной графике символизм получил массовое распространение: Черно-белый контраст, орнамент и линия создают намёк и уплотняют смысл.

- Обри Бёрдсли — афиша и книжная графика с драматической чёрной заливкой, изящным орнаментом.

- Ян Тороп, Анри де Тулуз-Лотрек, «Мир искусства» (Бакст, Добужинский) — «плакаты-символы», журнальная графика, обложки и экслибрисы.

- Экслибрис, шрифт, декоративная заставка — полноценные носители смысла (аллегорические эмблемы владельца книги).

Примеры самых известных работ символизма в графике, афише и книжной иллюстрации

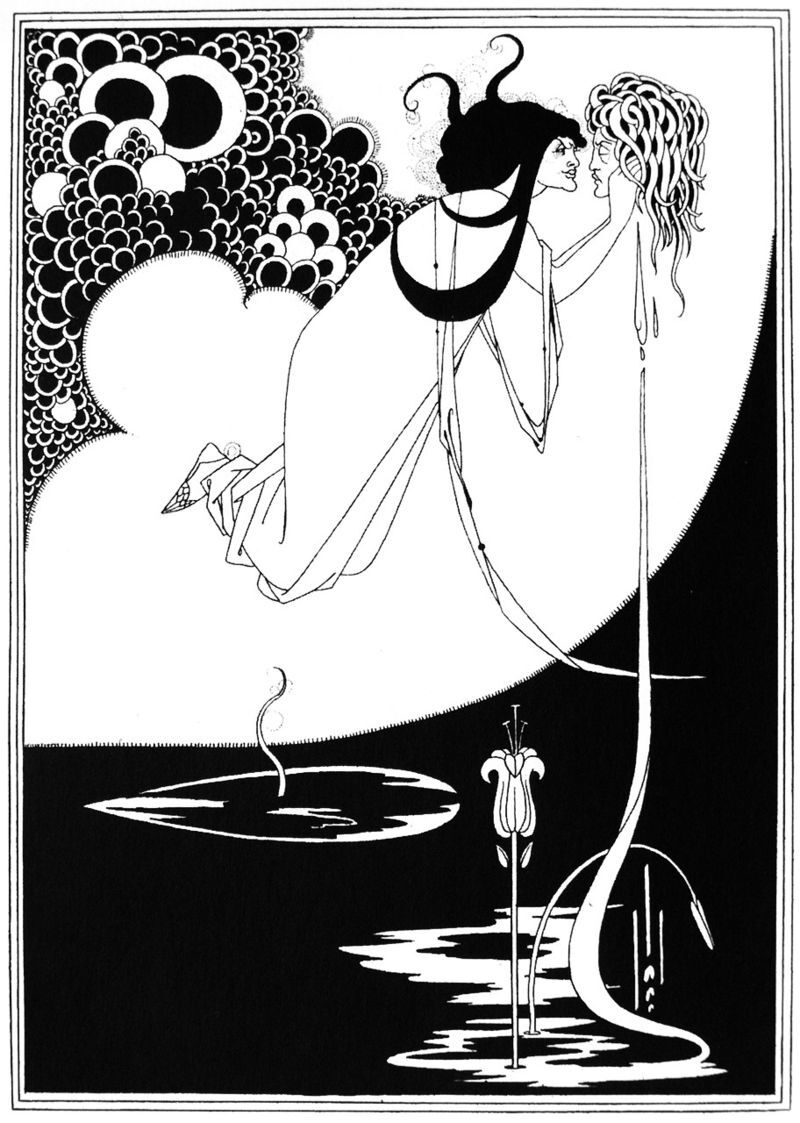

Обри Бёрдсли — цикл иллюстраций к «Саломее» Уайльда (1893–1894)

Черно-белая графика, орнамент и эротическая иконография; «Павлиний подол» — ключевой лист.

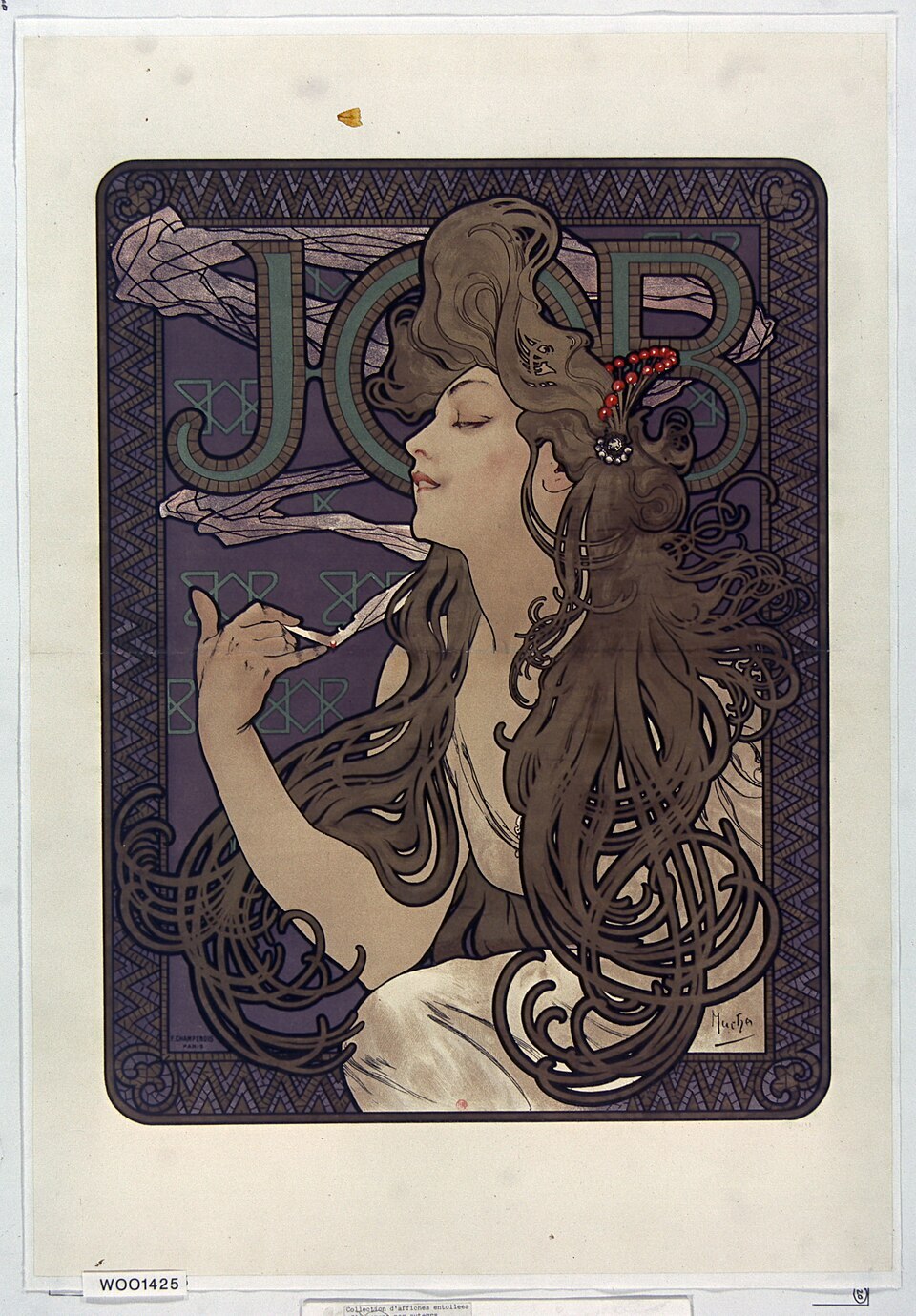

Альфонс Муха — реклама JOB (1896–1898)

Икона модерна: женская фигура как аллегория наслаждения и аромата дыма; растительный орнамент—символ.

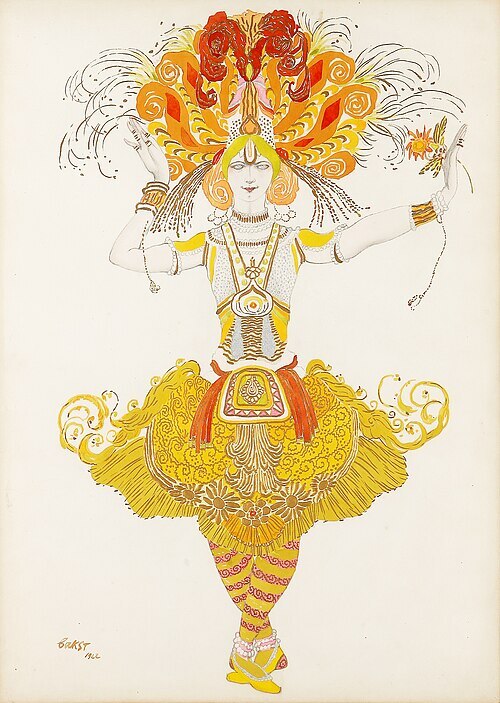

Лев (Леон) Бакст — костюмы и декорации для «Русских сезонов»

Театральная графика как язык мифа и восточной сказки (например, «Жар-птица»).

Символизм в скульптуре

Когда появился символизм в скульптуре: краткая шкала

- 1860–1870-е (предтечи)

- Поздний романтизм и неомифологизм в искусстве в целом; в пластике нарастает интерес к «психологической позе» и архетипам. Появляются первые циклы, где жест и состояние важнее портретного сходства (ранний Роден, надгробные аллегории в европейских некрополях).

- 1880-е (рождение языка)

- Складывается символистская модель: метафорический образ + обобщённая форма. Роден начинает «Врата ада» (1880) — энциклопедию символов страсти, страха и памяти; параллельно в Бельгии и Франции молодые скульпторы экспериментируют со статуэтками «состояний».

- 1890-е (расцвет и институционализация)

- Бельгия (Жорж Минне), Франция (Огюст Роден как фигура-переходник, Антуан Бурдель), Германия (Макс Клингер), Австро-Венгрия (Франц Метцнер), Россия (Анна Голубкина, Сергей Конёнков), Чехия (Франтишек Билек), Хорватия (Иван Мештрович), Норвегия (ранний Густав Вигеланд). Выставочные объединения Les XX, сецессионы, циклы «Розы+Креста» закрепляют стиль.

- 1900-е (поздний символизм, синтез с модерном)

- Архитектурно-скульптурные ансамбли (Вена, Мюнхен, Прага), монументальные религиозные и мифологические циклы. К 1910-м язык символизма переходит в экспрессионизм, неоромантизм, ар-деко.

Идейные и художественные предпосылки

1) Интеллектуальный фон эпохи

- Кризис позитивизма: усталость от «факта» и внешнего описания; интерес к мистике, теософии, спиритизму.

- Философия внутреннего мира: Шопенгауэр (искусство как доступ к сущности мира), Ницше (миф и архетип), Бергсон (интуиция, длительность).

- Вагнерианская идея Gesamtkunstwerk (синтеза искусств): скульптура ищет место в ансамбле света, орнамента и архитектуры.

2) Реакция на реализм и академизм

- Официозный монумент конца века был повествовательным и портретным. Символисты отворачиваются от «биографии» к «идее»: не «этот человек», а «мысль», «молитва», «скорбь», «экстаз».

- В отличие от импрессионистской живописи, которая фиксировала впечатление, скульптура символистов создаёт вневременной знак (жест, поза, архетипическая маска).

3) Художественные источники

- Поздний романтизм и прерафаэлиты — миф, средневековье, библейские видения.

- Готический и архаический вкус — вытянутые пропорции, упрощённые складки, «иконная» фронтальность.

- Движение модерна/сецессиона — орнамент, интеграция с архитектурой, витраж, мозаика (скульптура как часть «тотального дизайна»).

Что именно меняется в языке скульптуры символизма

- Поза и жест как смысл: молящийся, коленопреклонённый, закрытый/распахнутый жест; часто — замкнутые, созерцательные композиции.

- Обобщение формы: гладкие большие плоскости, «застывшая» драпировка, архаизация лиц; отказ от анатомического педантизма.

- Материал и фактура как знак: «сырое» тесание камня (правда, аскеза), цветные патинированные бронзы, иногда полихромия (Клингер) — подчеркнуть символический статус.

- Монументально-архитектурный синтез: порталы, фронтоны, надгробия, фасадные фигуры; скульптура мыслится как эмблема пространства.

- Темы: юность/инициация, молитва, мысль, страсть и покаяние, ангел/демон, пророк/герой, судьба народа, вечные женские архетипы.

Ключевые мастера и знаковые работы (по регионам)

Франция

- Огюст Роден — «Врата ада», «Мыслитель», «Поцелуй», «Граждане Кале»: психологический символизм через напряжённую пластическую поверхность.

- Антуан Бурдель — «Геракл-лучник», «Прометей»: архетип героя, обобщённая, резкая форма.

Бельгия

- Жорж Минне — цикл «Коленопреклонённые юноши» (1890-е): вытянутые, замкнутые фигуры-медитации; образ внутренней молитвы и хрупкости.

Германия / Австро-Венгрия

- Макс Клингер — полихромная статуя Бетховена (Выставка Бетховена, Венский сецессион, 1902): синтез материалов, цвета и мифа о гении.

- Франц Метцнер — фасадные фигуры и рельефы: архитектурный символизм крупными массами.

Россия

- Анна Голубкина — «Старуха», «Сон», «Песня»: «внутренняя вибрация» формы, мотивы сна и памяти.

- Сергей Конёнков — «Иоанн Предтеча», «Прометей», «Скиф» (позже): архаизация, мотив первородной силы и духа.

Центральная и Северная Европа

- Франтишек Билек (Чехия) — религиозно-символические циклы в дереве/камне: вытянутые фигуры-знаки, «молитвенные» композиции.

- Иван Мештрович (Хорватия) — мифологические и национальные циклы (ранние проекты «Видовданского храма»): герой как символ народа.

- Густав Вигеланд (Норвегия) — ранние аллегорические группы; позднее — монументальный Парк Вигеланда с темой круговорота жизни.

Выставки и события, закрепившие символизм в скульптуре

- Les XX (Брюссель), Мюнхенский и Венский сецессионы — места, где скульптура показала себя не «подставкой» под архитектуру, а равноправным носителем идеи.

- Выставка Бетховена в Вене (1902) — кульминационный жест синтеза: скульптура (Клингер) + живопись (фриз Климта) + дизайн пространства.

- Салоны «Розы+Креста» (1890-е) — средоточие символистской и мистической иконографии.

Символизм в скульптуре оформился между серединой 1880-х и 1890-ми годами, на готовой почве позднего романтизма, философии «внутренней реальности» и усталости от описательного академизма. Он превратил статую из «повествования о ком-то» в знак о чём-то — о состоянии души, мифе, молитве, судьбе. Язык — жест, поза, обобщённая масса, фактура и связь с архитектурой. В 1900-е он достиг синтеза с модерном и к 1910-м перетёк в новые модернистские ветви, но оставил прочный словарь поз, архетипов и материалов, которым пластика XX века пользуется до сих пор.

Примеры самых известных работ символизма в скульптуре

Жорж Минне — «Коленопреклонённые юноши» / «Фонтан коленопреклонённых» (ок. 1900–1903)

Хрупкие, вытянутые фигуры-медитации: символ молитвы и замкнутости.

Антуан Бурдель — «Геракл-лучник» (1909)

Монументальный архетип героя; упругая обобщённая форма как знак воли.

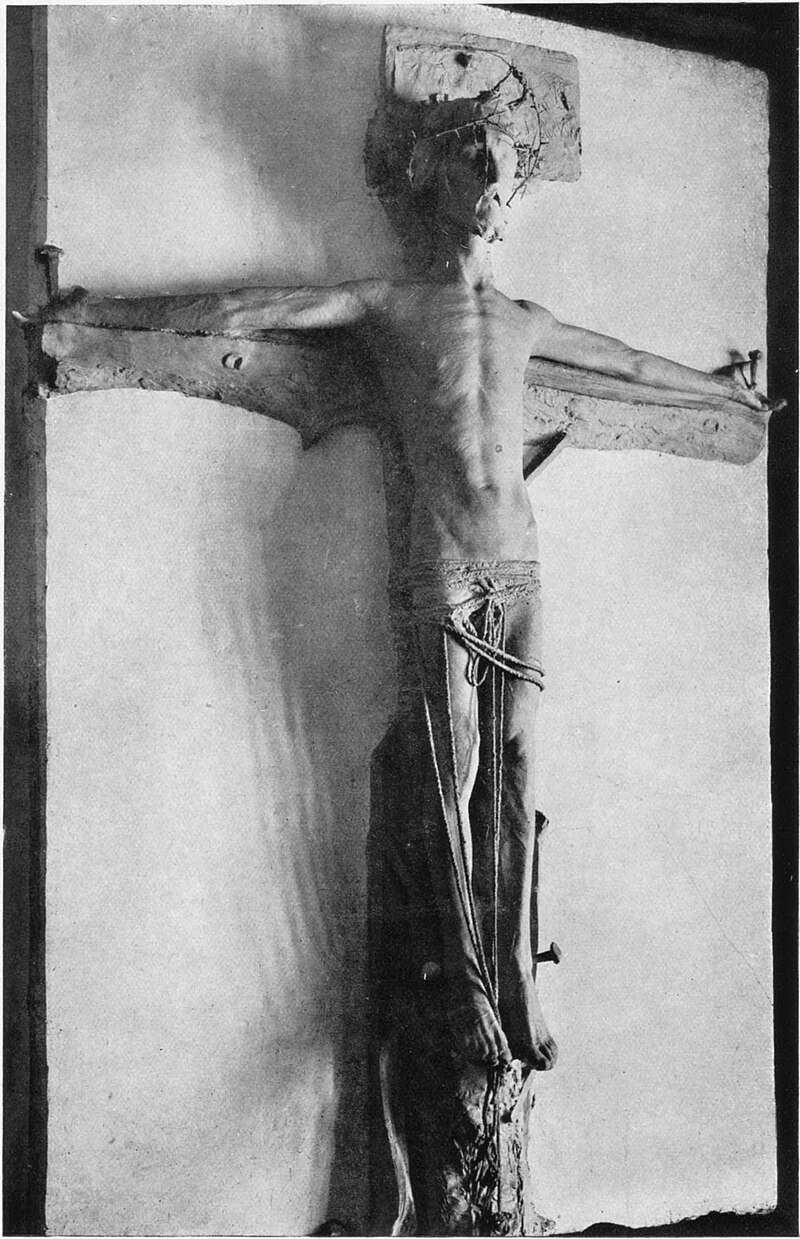

Франтишек Билек — религиозные циклы (напр., «Христос на кресте», «Моисей», 1900-е)

Готическая архаизация и «молитвенная» пластика.

Иван Мештрович — ранние мифологические и национальные проекты (циклоп, «Видовданский храм»)

Герой как символ судьбы народа; мощные массы.

Символизм в архитектуре и дизайне

Когда появился символизм в архитектуре и дизайне

- 1860–1880-е — подготовка почвы.

- Поздний романтизм, неоготика и движение Arts & Crafts (Уильям Моррис) возвращают идею «смысла в орнаменте» и ремесленного достоинства формы. В городах растёт спрос на «говорящую» архитектуру: фасады-эмблемы банков, бирж, театров.

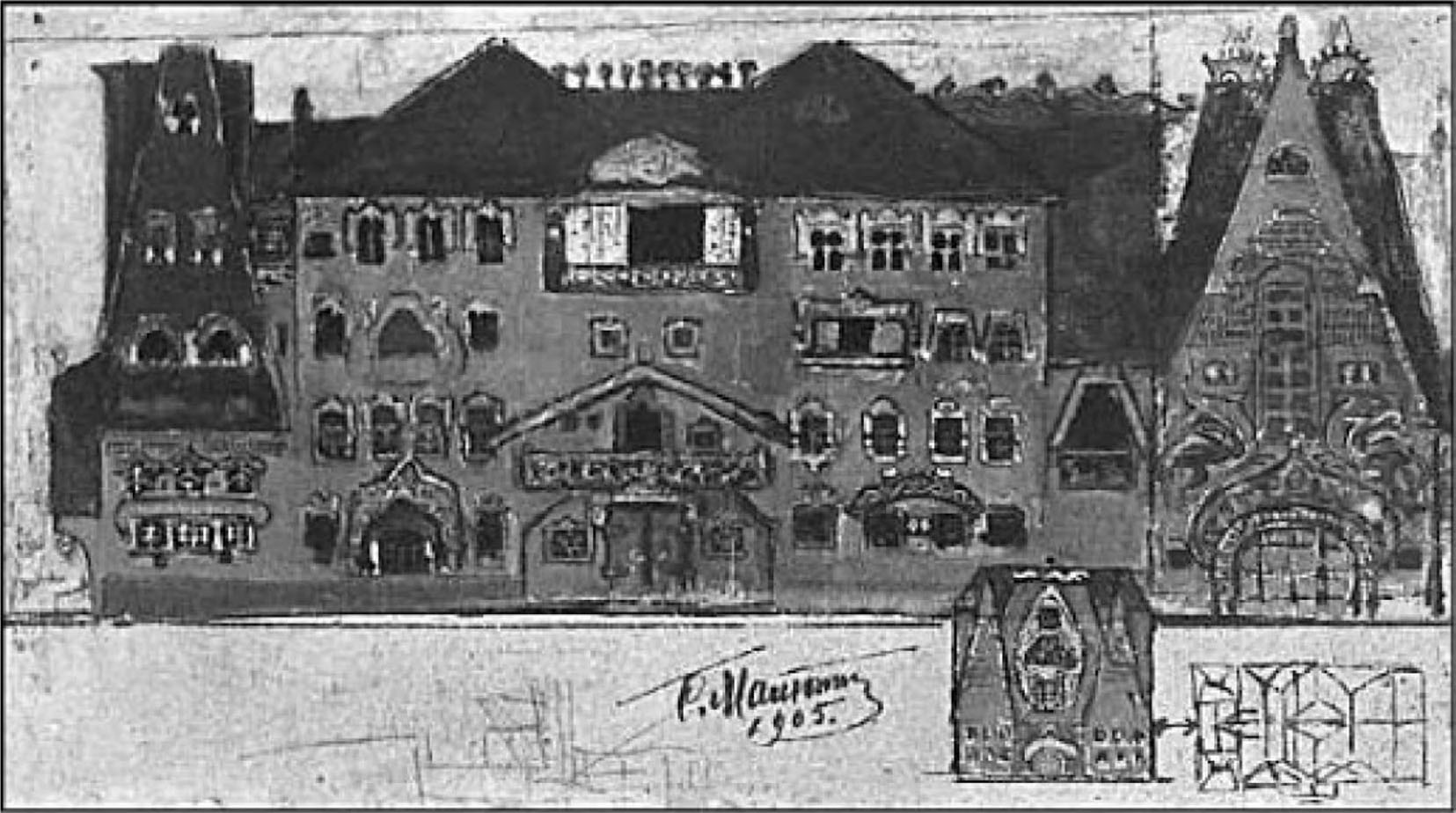

- ≈ 1890–1905 — формирование языка и пик.

- Слово «символизм» приходит из литературы, но архитекторы и дизайнеры начинают целенаправленно кодировать смыслы в орнаментах, рельефах, витражах, мозаиках и шрифтах. Параллельно возникает ар-нуво/модерн; в ряде центров (Брюссель, Вена, Прага, Москва, Барселона, Глазго) он приобретает ярко символистское звучание. Ключевые институции: выставочные общества (сецессионы), художественные журналы, Венский Сецессион (с 1897), Wiener Werkstätte (1903).

- 1905–1914 — поздний этап и синтез.

- Символизм срастается с национальным романтизмом и монументальными ансамблями (архитектура + интерьер + витраж + шрифт). После Первой мировой войны язык постепенно растворяется в неоклассике, экспрессионизме и ар-деко, но приёмы (эмблематичность, тотальный дизайн) живут дальше.

Признаки символизма в архитектуре/дизайне (чем он узнаётся)

- Фасад-эмблема: крупный знак/надпись/венок/совы/медузы на ключевых местах (фронтон, портал, карниз).

- Иконографический орнамент: лилии (чистота/возрождение), павлины (слава/тщеславие), стрекозы (мгновение/душа), гранат (жизнь и жертва), лавровый венок (слава, вечность).

- Синтез искусств: архитектура + мозаика + витраж + роспись + шрифт + мебель — единая программа.

- Национально-мифологические мотивы: руны, былинные птицы, северные сосны, кельтские переплёты, славянские звери.

- Шрифтовая поэтика: оригинальные гарнитуры и монограммы на фасадах, в меню, на билетах — «говорящая типографика».

География и примеры

Брюссель — органическая линия и «растущий» дом

Виктор Орта (Hôtel Tassel, 1893): стальная лестница-лиана, витражи с нервюрными побегами — дом как метафора растения.

Анри Ван де Велде: «тотальный дизайн» интерьеров; линия движения превращается в символ энергии.

Вена — программа «Сецессиона»

Йозеф Ольбрих, Здание Сецессиона (1898): белый куб + золотой венок-купол — эмблема нового художественного союза; девиз на фасаде («Времени — искусство, искусству — свободу») как смысловая рамка.

Отто Вагнер: метро и почта — рациональные объёмы с символическими эмалями, шрифтами, венками.

Густав Климт (фризы), Макс Клингер (статуя Бетховена, 1902) — образ гения как религиозный символ искусства.

Wiener Werkstätte (Хоффман, Мозер): предметы, ткани, посуда со знаковым орнаментом; дом превращается в «эмблематическую» среду.

Барселона — миф природы и христианская космология

Антонио Гауди:

- Sagrada Família — фасады-катехизисы (рождественские растения, звёзды, символы евангелистов).

- Casa Batlló — чешуя и кости как метафора дракона/святого Георгия.

- Park Güell — змеевидные скамьи-мозайки; цвета и формы как «азбука природы».

Глазго — кельтский модерн и знаковая графика

Чарльз Ренни Макинтош: строгие прямоугольные объёмы + иконка-«роза Глазго», символная решётка окон, тотальный интерьер.

Прага/ Краков / Скандинавия — национальный романтизм

Северные граниты, шишки, сосны, руны; символ народа в орнаменте и массе (Ларс Сонк, Элиэль Сааринен ранний период).

Россия — мистический модерн

Фёдор Шехтель:

- Особняк Рябушинского — волнообразные лестницы и «медуза»-светильник (море/время/тайна).

- Ярославский вокзал — «северная» символика, звери, растения, древние формы.

- «Метрополь» (команда архитекторов, мозаики М. Врубеля) — фасад-панно как аллегория мечты.

- Дом Перцовой, особняки в переулках модерна — птицы-сирины, растительные керамики, гербы-монограммы.

Дизайн и декоративно-прикладное искусство

- Стекло и ювелирика: Эмиль Галле, Daum — травы, стрекозы, туман в многослойном стекле (как символ времени и эфемерности). Рене Лалик — женские профили, павлины, цикады в эмали и стекле (красота/возрождение).

- Свет и витраж: Louis C. Tiffany — лампы-лилии, павлиньи абажуры; окно становится «иконой» дома.

- Постер и шрифт: Альфонс Муха, Обри Бёрдсли — афиша как сакрализованный знак: орнамент + женская фигура-аллегория.

- Мебель: изгибающиеся «лианы» Орты и Ван де Велде; у Макинтоша — геометрическая эмблематика (квадрат + роза).

Символизм в архитектуре и дизайне оформился в 1890-х — нач. 1910-х как ответ на утилитарность индустриального города и как развитие идей романтизма, Arts & Crafts и ар-нуво. Его суть — превратить дом, фасад, предмет и шрифт в носители смыслов: от религиозных и мифологических до национальных и корпоративных. Это движение подарило XX веку инструменты тотального дизайна, «говорящий» орнамент и язык эмблем, которые и сегодня используют архитекторы, бренды и дизайнеры.

Символизм в литературе

Когда появился символизм в литературе

1850-е — предтечи.

- Шарль Бодлер публикует «Цветы зла» (1857) и стихотворение «Соответствия» — программную формулу символистского мышления: мир как система таинственных соответствий (synesthésies), где вещи отзываются друг другу намёками.

- Популярность переводов Эдгара По (пер. Бодлера с 1850-х) задаёт вкус к мистике, загадке, внутреннему кошмару, «поэтике намёка».

1860-е — 1870-е — складывается «лаборатория» символизма во Франции.

- Поэтическая практика Поля Верлена (музыкальность, «De la musique avant toute chose» — «музыка прежде всего»), Стефана Малларме (плотная метафоричность, «герметизм»), Артюра Рембо (видения, «пьяный корабль», теория «расстройства всех чувств») формирует язык навевания и многозначного образа.

- Кружки и «среды» (салон Малларме по вторникам) создают школу чтения «подтекстов».

1880-е — символизм получает имя и статус направления.

- 18 сентября 1886 года Жан Морэас печатает в «Le Figaro» манифест, где вводит термин «символизм» как название нового течения (в оппозиции реализму/натурализму и отчасти парнасской «холодности»).

- Возникают специализированные альманахи и журналы, вокруг которых группируются авторы (Рене Гиль, Анри де Ренье и др.).

1890-е — международная фаза, расцвет.

- Бельгия: Морис Метерлинк (драмы «Пеллеас и Мелизанда», «Синяя птица») — статический театр тишины и знаков.

- Англия/Ирландия: У.Б. Йейтс (кельтский мистицизм), критик Артур Саймонс («The Symbolist Movement in Literature», 1899) — «путеводитель» по движению.

- Германия/Австрия: Стефан Георге, Гуго фон Гофмансталь (ранний период), Рильке (ранние сборники) — «внутренние ландшафты», миф.

- Польша (Млада Польска): Пшемыслав Пшибышевский и др.

- Россия: начало 1890-х — первая волна («старшие символисты»): Д. Мережковский (программные статьи 1892), В. Брюсов (альманахи «Русские символисты», 1894–95), К. Бальмонт, З. Гиппиус. С 1900-х — вторая волна («младшие символисты»): А. Блок, Андрей Белый, Вячеслав Иванов, Ф. Сологуб; журнал «Весы» (1904–1909) как центр.

1900-е — 1910-е — поздний символизм и влияние на модернизм.

- Эксперименты с верлибром, типографикой (Малларме «Un coup de dés…», 1897, — предвосхищение визуальной поэзии), синтезом искусств (театральные и музыкально-поэтические вечера).

- После 1910-х как «единое движение» рассеивается, но его поэтика питает акмеизм, экспрессионизм, сюрреализм, «поэтическое кино» и т. п.

Как распознать символизм в тексте (по приёмам)

- Суггестивность: атмосфера, намёк, недосказанность важнее fabula.

- Музыкальность речи: рефрены, аллитерации, внутренние ритмы, «вибрации» строфы.

- Мифологизм и архетипы: путник, прекрасная дама/роковая женщина, маска, зеркало, ночь, город-лабиринт.

- Синестезия: «слышать цвет», «видеть звук»; насыщенные цветовые эпитеты.

- Символ как «узел смыслов», а не фиксированная аллегория: один образ раскрывается многими прочтениями в конкретном контексте.

Как оформленное литературное направление символизм возникает в 1880-е, получает имя в 1886 году (манифест Морэаса) и расцветает в 1890-х — начале 1900-х по всей Европе. Но его корни — в 1850-х: поэтика Бодлера, переводы По, «музыка слов» Верлена, «герметизм» Малларме, «видения» Рембо. Символизм — ответ на кризис описательности и веры в «голый факт»: он заменяет прямой рассказ многозначным образом, где смысл не диктуется, а навевается — музыкой строки, мифом, цветом, паузой.

Символизм в театре

Сцена конца XIX — начала XX века ищет условность и знак вместо иллюзии быта.

- Художники сцены и режиссура: Адольф Аппиа и Гордон Крэг — объёмный свет, подиумы, экран-символ вместо подробных декораций.

- Русская сцена: ранний Мейерхольд, театр Веры Комиссаржевской, постановки по Блоку, Дягилевские «Русские сезоны» с образным декором Льва Бакста.

- Музыка, свет и пластика используются как равноправные символические языки.

Символизм в музыке

Музыканты символизма стремятся к наведению настроения и «звучанию идеи».

- Рихард Вагнер — предтеча: лейтмотив как знак-символ.

- Клод Дебюсси — опера «Пеллеас и Мелизанда», фортепианные «образы» (тончайшие полутона, размытая тональность).

- Александр Скрябин — «Поэма экстаза», «Прометей (Поэма огня)» с цветомузыкой и мистической идеей всеединства.

- Также: Равель (частично), Сибелиус («Лемминкяйнен», «Лебедь Туонелы») — мифологические архетипы, оркестровая колористика.

Символизм в фотографии

В начале ХХ века фотографы-пикториалисты используют мягкий фокус, многократные экспозиции, тоновые печати (бромойль, гуммиарабик), чтобы создать обобщённый настроенческий образ. Темы — аллегории, миф, женские фигуры, туман, отражения. Фотография превращается из «фиксации факта» в поэму-видение.

Часто задаваемые вопросы

Это то же самое, что модерн/ар-нуво?

Нет. Модерн — прежде всего стиль формы (линия, орнамент, материал) в архитектуре и дизайне. Символизм — мировоззрение, которое может пользоваться формами модерна, но живёт и в литературе, музыке, театре.

Чем символизм отличается от импрессионизма?

Импрессионизм фиксирует мгновенное впечатление («как свет падает сейчас»). Символизм нацелен на внутреннюю идею («что означает этот свет»). У импрессионистов — оптика, у символистов — метафора.

Был ли символизм в России?

Да, и очень мощный: поэзия Серебряного века (Брюсов, Блок, Белый, Сологуб), живопись Врубеля и Борисова-Мусатова, религиозные видения Нестерова, сценография «Мира искусства», ранний театр Мейерхольда.

Заключение

Символизм — не просто «тёмные сюжеты» и «странные картинки». Это язык, который позволяет говорить о трудном — любви, страхе, надежде, памяти — через образ, ритм и знак. Он научил искусства XX века видеть в форме метафизический смысл и до сих пор остаётся рабочим инструментом художников и режиссёров, композиторов и поэтов.

Символизм в литературе стал поворотом от «факта» к «смыслу»: он научил писателя доверять намёку, тишине, паузе и внутренней музыке текста. Вместо прямолинейного описания — образ-узел, который раскрывается постепенно, через ассоциации и контексты. Эта поэтика дала читателю более активную роль: не «получать ответы», а со-создавать их вместе с автором.