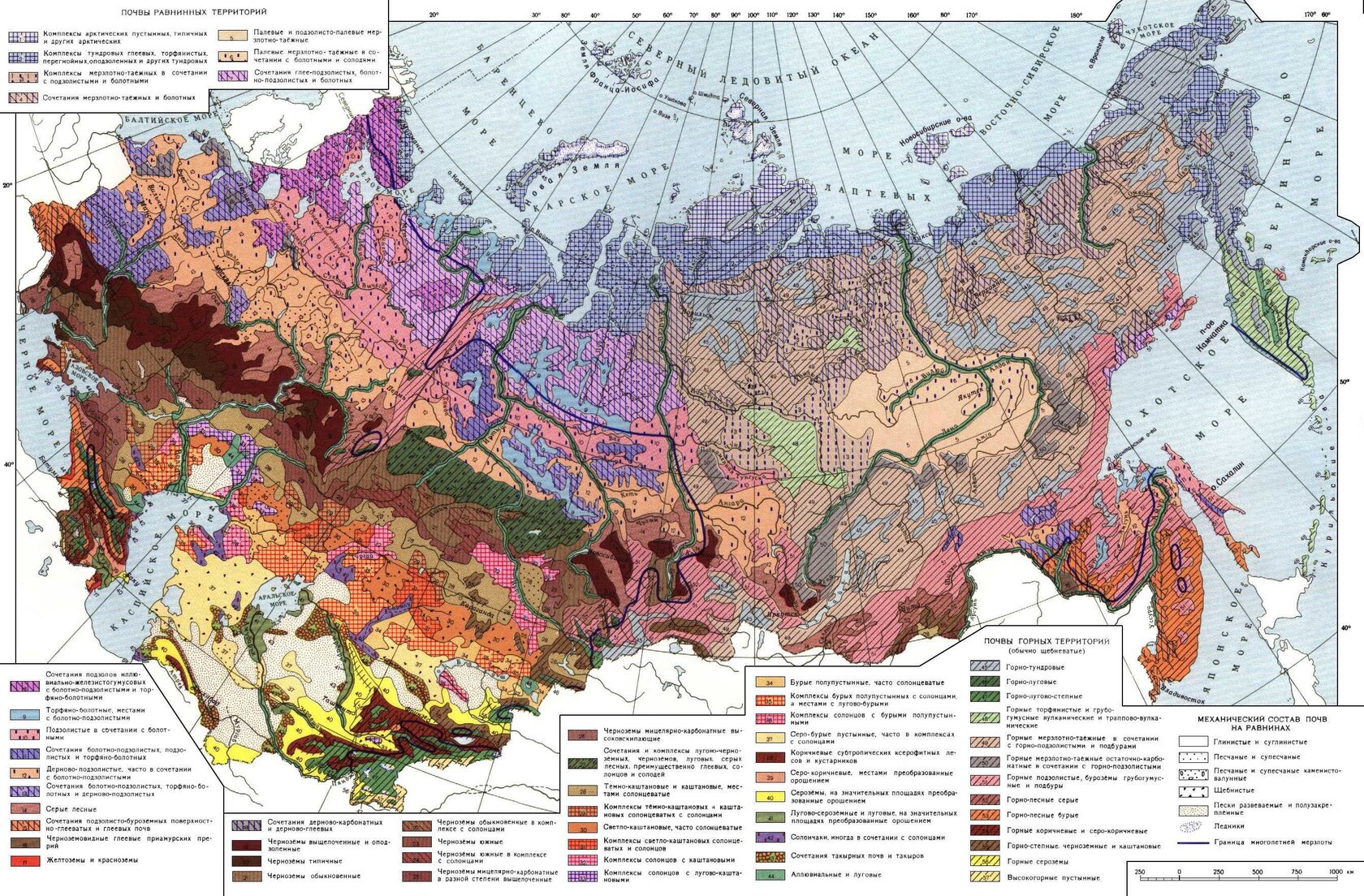

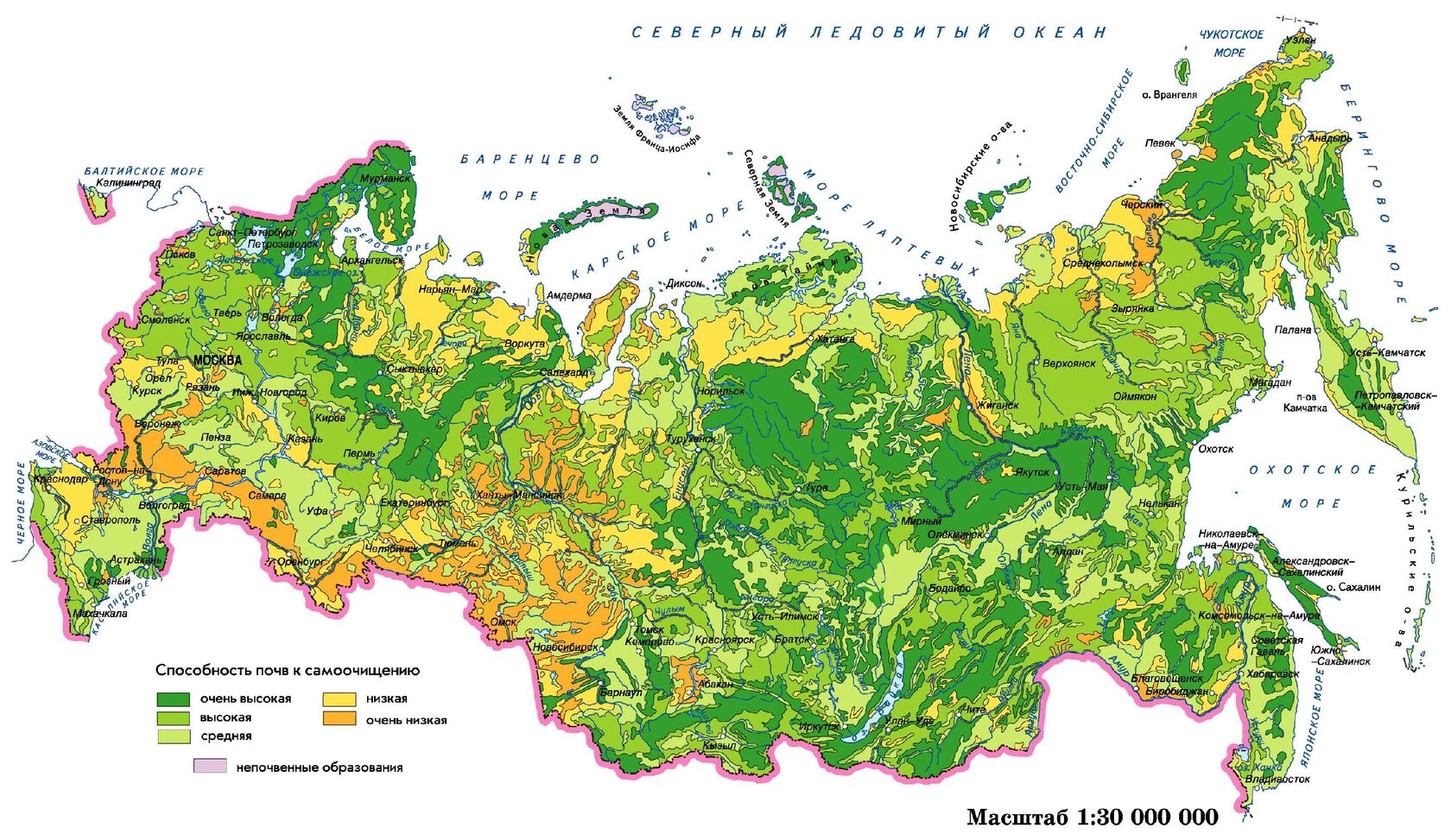

Россия огромна, и почвы в разных её частях сильно отличаются. От белесых подзолистых почв тайги до сверхплодородных чернозёмов степей — каждая зона влияет на природу, сельское хозяйство и жизнь людей. Эта статья объясняет что такое почва, как она формируется, какие почвы где встречаются, и даёт по-регионный обзор: отдельно по всем краям России с подробностями и по основным областям и республикам — понятным языком, но с научной точностью.

Что такое почва и почему она разная

Почва — это верхний плодородный слой земли, где живут растения, микроорганизмы и насекомые. На её тип влияют:

- Климат (температура и количество осадков).

- Порода-«родитель» (из чего почва образуется: глина, суглинок, песок, лёсс, вулканический пепел и т. п.).

- Рельеф (равнина, холмы, горы, склоны).

- Растительность (тайга, степь, тундра).

- Время (тысячи лет — и профиль изменяется).

- Человек (распашка, орошение, удобрения, мелиорация).

Крупные природные зоны России и их «визитные карточки» почв

- Арктическая пустыня и тундра

- Лесная зона (тайга и смешанные леса)

- Лесостепь и степь

- Полупустыни и пустыни

- Горные территории

Регионы России: подробные профили

Алтайский край

Где находится: юг Западной Сибири (предгорья Алтая и Обь-Иртышская равнина).

Почвы:

- Чернозёмы выщелоченные и обыкновенные — центральные и северо-восточные районы; рекордная плодородность.

- Чернозёмы южные, каштановые — юго-восток, суше.

- Солонцы и солончаки — по понижениям и возле солёных озёр.

- Что растёт: пшеница (твёрдые сорта), ячмень, подсолнечник, сахарная свёкла.

- Школьная заметка: чернозём легко узнаётся по чёрному цвету и комковатой структуре.

Забайкальский край

Почвы:

- Каштановые и светло-каштановые — преобладают в лесостепи и степи.

- Бурые лесные — в горных лесах.

- Солонцы — в понижениях.

- Сельхоз: овцеводство, яровая пшеница, овёс, бахчи в тёплых котловинах.

- Совет: почвы часто карбонатные, требуют гипсования/фосфоритования на солонцах.

Камчатский край

Почвы:

- Вулканические (андосоли) — уникальные, рыхлые, богатые минералами.

- Горно-тундровые и торфяно-болотные — в холодных и сырых местах.

- Сельхоз: теплицы, картофель, кормовые травы; природные луга.

- Фишка: вулканический пепел даёт почвам чрезвычайную влагоёмкость и пористость.

Краснодарский край

Почвы:

- Чернозёмы выщелоченные и типичные — большая часть равнин.

- Бурые лесные — предгорья Кавказа.

- Аллювиальные — поймы Кубани.

- Сельхоз: рис (на оросительных системах!), пшеница, кукуруза, подсолнечник, сады, виноградники.

- Риск: засоление на рисовых чеках — нужны дренаж и промывки.

Красноярский край

Почвы:

- Подзолистые, дерново-подзолистые, болотные — север и центральная тайга.

- Серые лесные, чернозёмные островки — юг (Минусинская котловина).

- Тундровые и мерзлотные — Таймыр.

- Сельхоз юга: пшеница, гречиха, кормовые; картофель.

- Особенность: повсеместно мерзлота на севере → тонкий почвенный профиль.

Пермский край

Почвы:

- Дерново-подзолистые — основа;

- Бурые лесные — в предуральских горах;

- Торфяные — в понижениях.

- Сельхоз: рожь, овёс, картофель, лен-долгунец.

- Замечание: кислые почвы → полезно известкование.

Приморский край

Почвы:

- Бурые лесные и бурозёмы — на склонах Сихотэ-Алиня.

- Дерново-подзолистые — на равнинах.

- Аллювиальные — широкие речные долины (Раздольная, Суйфун).

- Сельхоз: соя, рис, кукуруза, овощи; сады.

- Особенность: муссонный климат → летом много осадков, возможна эрозия склонов.

Ставропольский край

Почвы:

- Чернозёмы обыкновенные и южные — степная равнина Ставрополья.

- Каштановые — более сухие участки на востоке.

- Сельхоз: зерновые, подсолнечник, сахарная свёкла, эфиромасличные культуры.

- Заметка: для сохранения гумуса — минимальная обработка и сидераты.

Хабаровский край

Почвы:

- Подзолистые, бурые лесные — основа;

- Аллювиальные и болотные — в долине Амура;

- На юге местами дёрновые слабокислые.

- Сельхоз: соя, картофель, овощи, кормовые.

- Риск: периодические паводки — важны дамбы и агролесомелиорация.

Области и Республики: быстрые профили (от запада к востоку)

Ниже — компактные «карточки» по основным субъектам. Это поможет школьникам быстро найти регион и типичные почвы.

Северо-Запад

- Санкт-Петербург и Ленинградская область: дерново-подзолистые, болотные и торфяные; огородничество, картофель, льноводство.

- Псковская, Новгородская: дерново-подзолистые, серые лесные; рожь, картофель.

- Карелия, Коми: подзолистые, болотные, тундровые (на севере); лесное хозяйство.

Центральная Россия

- Московская, Тверская, Смоленская, Владимирская, Калужская, Ивановская, Ярославская, Тульская, Рязанская, Костромская: дерново-подзолистые, местами серые лесные; зерно-кормовые севообороты, картофель, лен, овощи.

- Белгородская, Курская, Липецкая, Орловская, Тамбовская, Воронежская: чернозёмы выщелоченные/типичные; пшеница, сахарная свёкла, подсолнечник.

Южный и Северо-Кавказский регионы (кроме уже раскрытых краёв)

- Ростовская область: чернозёмы южные, каштановые; засуха → влагосбережение.

- Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, Чечня, Ингушетия, Дагестан: предгорные бурые лесные, в равнинной зоне — чернозёмы/каштановые; садоводство, виноград, зерновые, бахчевые; в Дагестане — солончаки в дельте Терека и вдоль Каспия.

Поволжье

- Волгоградская, Саратовская, Самарская, Ульяновская: чернозёмы обыкновенные/южные, каштановые; подсолнечник, просо, пшеница.

- Пензенская, Мордовия, Чувашия, Марий Эл, Нижегородская: серые лесные, дерново-подзолистые; рожь, картофель, лен.

- Татарстан: серые лесные + чернозёмные островки; зерно, сахарная свёкла.

- Башкортостан: от подзолистых на северо-западе до чернозёмов на юге; развито животноводство, сады в Предуралье.

- Астраханская область: бурые пустынные, каштановые, солончаки; бахчи, овощи при орошении.

Урал

- Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская (юг): лесная часть — дерново-подзолистые; лесостепь — серые лесные; степь Кургана — чернозёмы; в поймах — аллювиальные.

- Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО: подзолистые, болотные, тундровые (север) с вечной мерзлотой.

Сибирь

- Омская, Новосибирская, Томская, Кемеровская области: от подзолистых и болотных (лесная зона) до чернозёмов и каштановых (лесостепь/степь); выращивают пшеницу, овёс, ячмень, местами сахарную свёклу и подсолнечник.

- Красноярский край: север и центр — подзолистые, дерново-подзолистые, болотные; Таймыр — тундровые и мерзлотные; юг (Минусинская котловина) — серые лесные и «островки» чернозёмов. Культуры юга: пшеница, гречиха, кормовые, картофель; важны противоэрозионные меры и осушение переувлажнённых участков.

- Тюменская область (север): торфяно-болотные, подзолистые, тундровые; земледелие ограничено, преобладают кормовые и тепличные хозяйства.

- Республики Алтай, Тыва, Хакасия: горные бурые и горно-лугово-степные; в котловинах — каштановые. Основное использование: пастбища, яровые зерновые, гречиха; на склонах — риск эрозии, нужны террасы/полосные посевы.

- Иркутская область, Республика Бурятия: в горах — бурые лесные; в степных котловинах Прибайкалья и Забайкалья — каштановые, солонцы и солончаки по понижениям. Культуры: яровая пшеница, овёс, кормовые; на солонцах — мелиорация (гипсование, дренаж).

Дальний Восток (кроме раскрытых краёв)

- Амурская область: дерново-подзолистые, бурые лесные, аллювиальные; соя, пшеница, кукуруза.

- Еврейская автономная область: аллювиальные в долине Амура, бурые лесные на водоразделах.

- Саха (Якутия): тундровые-мерзлотные, подзолистые; тонкий профиль, распространена термоэрозия.

- Сахалинская область: бурые лесные, подзолистые, торфяные; в прибрежных низинах — болотные.

- Магаданская область, Чукотский АО: тундровые, арктические; земледелие ограничено теплицами.

Калининградская область (эксклав)

Дерново-подзолистые, серые лесные, пойменные аллювиальные; молочно-мясное хозяйство, картофель, рапс.

Как почвы влияют на хозяйство (простая логика)

- Чернозём → максимум урожая без орошения → зерно, сахарная свёкла, подсолнечник.

- Подзолистая/болотная → бедная, кислая → нужны известкование и удобрения → картофель, рожь, овёс.

- Каштановая/пустынная → сухо → орошение и влагосбережение → бахчи, овощи, зерно по технологиям.

- Горная → склоны, тонкий слой → пастбища, сады на террасах, виноград (южные склоны).

Мини-практикум для 3 класса: как «познакомиться» с почвой

- Посмотри на цвет: тёмная = больше гумуса; светлая/серая = мало перегноя.

- Потрогай: катай «жгутик» — если не держится, песчаная, держится, но рвётся — супесь, держится прочно — суглинок/глина.

- Капля уксуса: шипит → есть карбонаты (обычно степные/каштановые/часть чернозёмов).

- Запах после дождя: «землистый» аромат — признак жизни почвы.

- Наблюдение за лужами: вода стоит долго → глина/уплотнение; уходит быстро → песок.

Часто задаваемые вопросы

Зачем знать тип почвы в своём крае?

Чтобы правильно выбирать культуры, удобрения, способы обработки и полива. Для школьника — чтобы понимать, почему в Краснодаре растёт рис и виноград, а в Архангельске — лес и клюква на болотах.

Почему чернозём самый «знаменитый»?

В нём много гумуса — тёмного перегноя из остатков растений. Он делает почву рыхлой, тёплой, влагоёмкой и богатой питанием. Поэтому на чернозёме высокие урожаи даже без сложных удобрений.

Можно ли улучшить бедную почву?

Да. Кислые дерново-подзолистые улучшают известкованием, болотные — осушением и структурированием, каштановые в засухе — орошением и мульчей. Везде помогают органические удобрения и сидераты.

Что такое солонцы и почему с ними трудно?

Это почвы с повышенным содержанием натрия, из-за чего они плотные, плохо пропускают воду и воздух. На них применяют гипсование, глубокое рыхление, дренаж и посев устойчивых культур.

Почему на склонах часто бедные почвы?

Дождевые потоки смывают верхний плодородный слой — это эрозия. Решения: полосные посевы, террасирование, лесополосы, посев трав.

Как почвы связаны с климатическими зонами?

Климат задаёт режим влаги и распада органики. В сырых холодных лесах — вымывание питательных веществ и подзолы, в умеренно влажных степях — накопление перегноя и чернозёмы, в сухих зонах — каштановые и солончаки.

Есть ли «вулканические» почвы в России? Где?

Да, на Камчатке и частично на Курильских островах. Это андосоли — очень пористые и плодородные при правильном использовании.

Короткий словарь для школьника

- Гумус — перегной, «еда» для растений.

- Подзолистая почва — светлая, кислая, бедная; лесная зона.

- Чернозём — чёрная, очень плодородная; степь и лесостепь.

- Каштановая — сухих степей; требует полива.

- Солонец/солончак — засолённые почвы; трудны в обработке.

- Аллювиальная — пойменная, речного происхождения.

- Мелиорация — улучшение почв (дренаж, орошение, известкование и т. д.).

Итог: как использовать материал

- Школьникам (3 класс): выберите свой регион, выпишите 2–3 главных типа почв, нарисуйте схему «зона → почва → что растёт».

- Студентам: сопоставьте типы почв с климатограммами и картой природных зон; оцените факторы плодородия.

- Специалистам: используйте разделы по регионам для быстрой ориентации и первичной агрооценки (с учётом локальных карт и обследований).

Примечание: внутри каждого субъекта возможны локальные различия (вдоль рек, на склонах, на террасах). Для детальных проектов всегда обращайтесь к почвенным картам масштаба 1:200 000 и крупнее и материалам местных НИУ.

Заключение

В заключение важно помнить: почва — это не просто «земля под ногами», а живой слой планеты, который формируется климатом, породами, растительностью и временем. От арктических тундровых почв до южных чернозёмов и каштановых — каждая зона России имеет свой «почвенный паспорт», определяющий природные сообщества и хозяйство людей. Понимание этой мозаики помогает объяснить, почему в одних регионах ведущую роль играет земледелие, а в других — лесное и пастбищное хозяйство.

Для школьников это знание — отличный способ увидеть связь между картой природы и жизнью человека. Достаточно определить тип почвы своего края, сопоставить его с климатом и растениями, а затем сделать простую схему «почва → свойства → что растёт → как ухаживать». Такие мини-проекты развивают наблюдательность и помогают готовить яркие презентации по окружающему миру.

Студентам и специалистам по землеустройству и агрономии почвенная информация служит базой для решений: выбор культур и сортов, система обработки, удобрения, известкование или орошение, борьба с эрозией и засолением. Чем точнее учтены локальные особенности — рельеф, близость грунтовых вод, поймы рек, склоновые процессы, — тем устойчивее урожаи и безопаснее нагрузка на экосистемы.

Будущее плодородия зависит от бережного отношения: мелиорации по науке, севооборотов, органического вещества в почве, агролесомелиорации и мониторинга. Если объединить школьную любознательность, академические знания и практику фермеров, почвенное богатство российских регионов можно сохранить и приумножить — ради стабильных урожаев, чистой воды и здоровых ландшафтов.

Для школьников это знание — отличный способ увидеть связь между картой природы и жизнью человека. Достаточно определить тип почвы своего края, сопоставить его с климатом и растениями, а затем сделать простую схему «почва → свойства → что растёт → как ухаживать». Такие мини-проекты развивают наблюдательность и помогают готовить яркие презентации по окружающему миру.

Студентам и специалистам по землеустройству и агрономии почвенная информация служит базой для решений: выбор культур и сортов, система обработки, удобрения, известкование или орошение, борьба с эрозией и засолением. Чем точнее учтены локальные особенности — рельеф, близость грунтовых вод, поймы рек, склоновые процессы, — тем устойчивее урожаи и безопаснее нагрузка на экосистемы.

Будущее плодородия зависит от бережного отношения: мелиорации по науке, севооборотов, органического вещества в почве, агролесомелиорации и мониторинга. Если объединить школьную любознательность, академические знания и практику фермеров, почвенное богатство российских регионов можно сохранить и приумножить — ради стабильных урожаев, чистой воды и здоровых ландшафтов.